मारवाड़ी की नई सांस

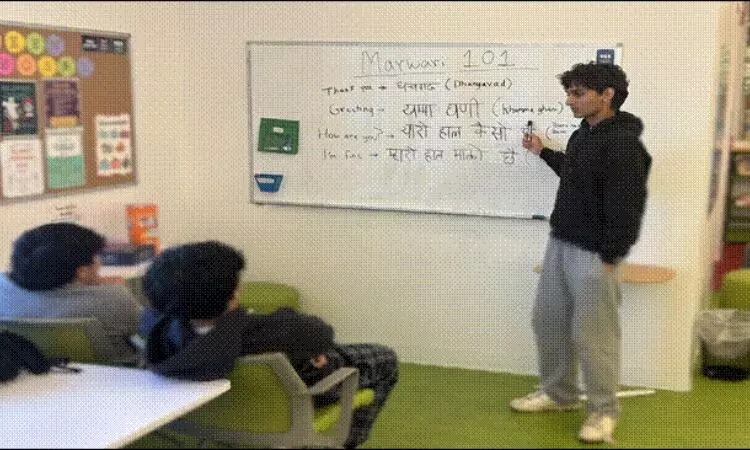

मारवाड़ी भाषा आज एक मोड़ पर खड़ी है। कभी यह राजस्थान के घरों, हाट-बाज़ारों और चौपालों में सहज रूप से बोली जाती थी। कहावतें, लोकगीत और किस्से इसी भाषा में गूंजते थे। लेकिन अब यह भाषा धीरे-धीरे केवल बुज़ुर्गों तक सीमित होती जा रही है। बच्चों और युवाओं के बीच हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रयोग इतना अधिक हो गया है कि मारवाड़ी का प्रयोग कम होता जा रहा है। यह स्थिति भारत और प्रवासी समुदायों में भी है। इसी पृष्ठभूमि में शुरू हुई है Marwari Revitalization Initiative, एक ऐसा प्रयास जो इस भाषा को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने और उसे भविष्य में जीवित रखने का सपना देख रहा है।

इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं भारत भाटी। वे प्रिंसटन, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनका मूल घर ओसियां, जोधपुर में है। भारत कहते हैं कि उनके लिए यह काम किसी औपचारिक परियोजना से कहीं अधिक है। यह उनकी यादों और बचपन की दुनिया से जुड़ा हुआ है। वे मुस्कराकर कहते हैं, “मेरे लिए यह बहुत व्यक्तिगत है।

दादी की कहानियाँ, परिवार की रोज़मर्रा की बातचीत, सब कुछ मारवाड़ी में ही था। उसी भाषा में मैंने दुनिया को समझना शुरू किया था। लेकिन जब मैं प्रिंसटन आया तो देखा कि प्रवासी परिवारों के बच्चों और उनके दादा-दादी के बीच भाषा की दूरी आ गई है। बच्चे जुड़ना चाहते हैं लेकिन शब्द उनके पास नहीं हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है।”

भारत भाटी का मानना है कि पहचान केवल दस्तावेज़ों या पासपोर्ट से नहीं बनती। वे कहते हैं, “पहचान उन शब्दों में बसती है जिन्हें हम बचपन से सुनते हैं। जब कोई बच्चा अपने दादा-दादी को ‘घणी खम्मा’ कहता है या ‘के करै छे?’ पूछता है, तो वह केवल एक वाक्य नहीं बोल रहा होता। उस पल में पीढ़ियों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। भाषा रिश्तों को जीवित करती है और हमें यह समझना चाहिए कि यही रिश्ता हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।”

Marwari Revitalization Initiative का मुख्य उद्देश्य है इस भाषा का व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण करना।

इसके अंतर्गत एक आधुनिक डिजिटल शब्दकोश तैयार किया जा रहा है जिसमें रोज़मर्रा के शब्द, रिश्तों के नाम, कृषि और व्यापार से जुड़े शब्द, और लोककथाओं में प्रयुक्त दुर्लभ शब्द शामिल होंगे। प्रत्येक शब्द के साथ उच्चारण, उदाहरण वाक्य और क्षेत्रीय भिन्नताएँ दी जाएँगी ताकि सीखने वाले बच्चों के लिए यह आसान हो और शोधकर्ताओं के लिए भी यह उपयोगी साबित हो।

MRI की टीम अलग-अलग क्षेत्रों में बुज़ुर्ग वक्ताओं से बातचीत रिकॉर्ड कर रही है। इनमें लोकगीत, कहावतें, पहेलियाँ और कहानियाँ शामिल हैं। हर रिकॉर्डिंग के साथ वक्ता की आयु, लिंग और स्थान जैसी जानकारी भी रखी जा रही है ताकि भविष्य में कोई शोधकर्ता यह समझ सके कि किस क्षेत्र की बोली किस तरह अलग थी।

इस काम से एक बड़ा ऑडियो संग्रह बन रहा है जो आने वाले समय में भाषा के अध्ययन और सीखने के लिए अमूल्य स्रोत होगा।

जब उनसे पूछा गया कि ऑडियो संग्रह को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है, भारत ने स्पष्ट किया, “आवाज़ें ज़िंदा होती हैं। लिखित शब्द ज़रूरी हैं लेकिन असली स्वाद नहीं आता। जब आप किसी शब्द को सुनते हैं तो उसकी लय, उसका भाव और उसका संदर्भ सब साथ आता है। बच्चे भी शब्दों को किताब से नहीं, बल्कि आवाज़ से जल्दी सीखते हैं।”

नई पीढ़ी को जोड़ने के सवाल पर भारत बताते हैं कि वे इसे सरल और रोचक बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, “हम बच्चों को बोझ नहीं देना चाहते। हमारी कोशिश है छोटे-छोटे लेकिन निरंतर कदम। इसलिए हम ऐसे साधन बना रहे हैं जिन्हें बच्चे मज़े से इस्तेमाल कर सकें। डिजिटल शब्दकोश में उदाहरण वाक्य होंगे। ऑडियो प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है जैसे त्योहार, खाना, परिवार और बाज़ार। अगर बच्चा हफ़्ते में पाँच नए शब्द सीख लेता है या एक कहावत याद कर लेता है तो यह हमारे लिए बड़ी सफलता है। भाषा को जीतना एक लंबी यात्रा है।”

परिवारों की भूमिका को लेकर भारत का सुझाव भी साफ़ है। वे कहते हैं, “अगर घर में खाने का नाम मारवाड़ी में बोला जाए, अगर आपस में अभिवादन मारवाड़ी में किया जाए और हफ़्ते में सिर्फ़ पंद्रह मिनट भी केवल मारवाड़ी में बातचीत की जाए, तो बच्चों के लिए भाषा का माहौल बनेगा। शुरुआत में वे सुनेंगे, फिर धीरे-धीरे जवाब देंगे। और जब जवाब देंगे तो भाषा उनके भीतर जी उठेगी।”

MRI के काम से यह भी स्पष्ट है कि यह केवल एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक शैक्षिक प्रयोग भी है।

भाषा सीखने के तीन पहलू होते हैं: सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना, तथा बातचीत करना। MRI इन तीनों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। ऑडियो संग्रह से सुनने की आदत बनती है, शब्दकोश बोलने और लिखने की क्षमता को मज़बूत करता है और सामुदायिक कार्यशालाएँ बातचीत कराती हैं। डिजिटल मंचों ने यह भी संभव कर दिया है कि ओसियां का वक्ता न्यू जर्सी के बच्चे को सिखा सके। दूरी अब कोई बाधा नहीं है।

MRI की मुख्य ताकत है समुदाय की भागीदारी। बुज़ुर्ग वक्ता अपनी कहानियाँ और अनुभव साझा कर रहे हैं।

युवा रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन में मदद कर रहे हैं। प्रवासी परिवार इसे अपनाकर अपनी अगली पीढ़ी को भाषा से जोड़ रहे हैं। यह एक आंदोलन बन रहा है जिसमें हर पीढ़ी जुड़ी है।

आख़िरकार सवाल यह नहीं है कि मारवाड़ी भाषा कितनी पुरानी है बल्कि यह कि उसका भविष्य कितना जीवित रह सकता है। भारत भाटी का मानना है कि सही साधन और समुदाय का सहयोग हो तो कोई भी भाषा टिक सकती है। वे कहते हैं, “मारवाड़ी को बचाना अतीत को पकड़कर बैठना नहीं है। यह आने वाली पीढ़ी को पहचान देने का काम है। भाषा केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन का नज़रिया है। जब बच्चे इसे सीखते हैं तो वे अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ते हैं। यही असली जीत है।”

MRI का यह प्रयास एक पुल है जो अतीत और भविष्य को जोड़ रहा है। यह पहल दिखाती है कि अगर हम बुज़ुर्गों की आवाज़ें सहेजें, बच्चों को शब्द दें और समुदाय को जोड़ें तो भाषा नहीं मर सकती। मारवाड़ी केवल रोज़मर्रा की बोली नहीं, यह जीवन-दर्शन है और इसे अगली पीढ़ियों तक पहुँचाना MRI का लक्ष्य है।

Created On : 9 Oct 2025 1:13 PM IST